Die Banaterin

Das Zugabteil leerte sich und zurück blieben nur eine Frau und der Reisende. Zerschlissene Sitze wurden sichtbar. Die Frau trug eine landesübliche, bestickte Bluse in bunten Farben. Dunkel, in grau und schwarz, waren Rock und Jacke. Die Füße steckten in ausgetretenen Schuhen undefinierbarer Farbe. Ein gerissener Schnürsenkel war einmal verknotet worden und mit doppelter Schleife gebunden, genau so an dem zweiten Schuh. Weiße Strähnen durchzogen das hochgesteckte Haar, in Form gehalten durch ein buntes Tuch. Mit aufmerksamer Neugierde sah sie auf ihr Gegenüber, den Reisenden. Er schien sie bewußt zu ignorieren, mochte in kein Gespräch verwickelt werden und sah gelangweilt aus dem Fenster. Die Dörfer wurden weniger und Landschaften der weiten Ebenen machten sich breit. An Feldern und später auch durch wilde Natur in sonnigen Grüntönen ratterte der Zug, zeitweise gemächlich, dann wieder mit voller Kraft voraus, um kurz danach wieder das Tempo zu drosseln.

Raschelndes Papier weckte den Reisenden aus seiner Versunkenheit, und er richtete den Blick auf die Frau. Sie hielt ein Stück Käse mit ausgestreckten Armen und vorgebeugtem Oberkörper. «Nehmen Sie«, sagte sie. Der Reisende war unangenehm berührt. Das Papier, in dem der Käse eingewickelt war, mußte schon mehrfach verwendet worden sein. «Nehmen Sie«, nochmals erfolgte die freundliche Aufforderung. Sie lächelte, «nehmen Sie«. Er wollte nicht, aber griff dann doch nach dem Käse. Zu einer Ablehnung war es nun zu spät, und wie er dachte, hätte sie noch etliche Male die Aufforderung «nehmen Sie» an ihn gerichtet. Zaghaft biß er in den Käse. Die Frau nickte und reichte noch ein Stück Brot, was er nun ohne Zögern annahm. Sie hatte es aus einem großen Stoffbeutel geholt, dessen Inhalt für ihn nicht sichtbar war. Wie alt mochte sie sein? Ihr Gesicht durchzogen einige feine Falten, die Augen wirkten wach, nur die Hände waren von schwerer Arbeit gezeichnet.

Wieder einmal stand der Zug für längere Zeit; es war später Nachmittag. Als die Sonne verschwand und die Fahrt noch immer nicht fortgesetzt wurde, machte sich der Reisende auf, um nach dem Grund der Verzögerung zu fragen. Der Waggon schien bis auf ihn und die Frau leer zu sein. Er machte sich auf in Richtung Lokomotive und traf auch unterwegs keine Passagiere an, auch keinen Bediensteten, den er hätte fragen können. Der Platz des Lokführers war leer, die Türe nur angelehnt. Der Reisende öffnete sie, um in die unmittelbare Umgebung zu sehen. Auf beiden Seiten des Bahndammes wucherte Gestrüpp, dahinter standen Baumgruppen und, beinahe zu übersehen, eine verwitterte Holzhütte. Der Reisende mochte den Zug nicht verlassen, sollte er doch plötzlich weiterfahren. Er vermutete den Lokführer irgendwo in diesem Niemandsland hier in der Nähe. Unverrichteter Dinge suchte er das Abteil auf, wo die Mitreisende wartete. «Was ist, fahren wir wieder weiter?«, fragte sie. Er schüttelte den Kopf, «ich habe niemanden fragen können, ich habe niemanden getroffen.» Die Frau schien von dieser Erklärung nicht überrascht zu sein. Gleichmütig zog sie die Schuhe aus, legte die Beine hoch und strich sich den Rock zurecht. Aus dem Stoffbeutel nahm sie ein kleines Kissen. Beides legte sie unter ihren Kopf und schloß die Augen. «Vielleicht ein wenig schlafen», so meinte sie. Es war Nacht geworden und nur diffuses Licht des Mondes erhellte das Abteil. Verschwommen erkannte er die Silhouette der Schlafenden. Die Situation beunruhigte ihn, Panik wollte er sich nicht eingestehen. Die Wasserflasche aus seinem Rucksack war schon zur Hälfte leer. Im kleinen Becher des «Flachmann» mischten sich Wasser und Araq milchig. Er trank mehrmals. Eine leichte Entspannung erfaßte erst spät den Reisenden, er streckte sich im fahlen Licht auf den Sitzen aus, um diese ungewöhnliche Nacht zu überstehen.

«Josip, Josip.» Geflüsterte Worte, nicht liebevoll im Ton, weckten den Reisenden. «Nein, ich bin nicht Josip, hören Sie», versuchte er die Frau zu unterbrechen. «Josip, Josip, du lebst , Josip; – ich weiß», wieder und wieder wiederholte sie diesen Namen. «Ich bin nicht Josip, ich bin Peter», schrie er beinahe in das sich anbahnende Dilemma. Was sollte schon passieren wenn er seine Identität preisgab, hier in diesem einsamen Zug, der still stand, nachts. Die Frau saß nun gegenüber aufrecht. Mitunter kicherte sie, doch es war ein grausames Kichern. «Josip Broz Tito, du lebst, dein Doppelgänger konnte mich nicht täuschen, Josip, – ich weiß», wieder und wieder ergoß sich nun ein ähnlicher Wortschwall in Richtung des Reisenden. «Ich bin nicht Tito», verzweifelt wollte er die Frau davon überzeugen, «ich-bin-nicht-Tito. Mein Name ist Peter Taler, ich bin aus Beyrouth angereist über Budapest und soll nach …». Aus dem Kichern war ein gefährliches Lachen geworden, «das paßt zu dir, Josip, das paßt», schleuderte sie Taler entgegen. Kurz danach packte er seine Sachen zusammen, griff nach seinem Koffer und verließ das Abteil, um in dem Waggon hinter der Lokomotive einen Platz zu suchen. Sie schrie ihm nach, «ich werde dich finden Josip Broz Tito, ich werde dich finden».

Der Morgen graute, bedeckt durch Wolkenbänder der Himmel, und es nieselte. Die Frau hatte ihre Schuhe wieder angezogen. Die Habseligkeiten wurden von ihr im Stoffbeutel vergraben und dieser dann im kleinen Koffer verstaut. Sie wunderte sich nicht, daß ihr Mitreisender nicht mehr im Abteil war, und machte sich auf. Nach dem Öffnen der Waggontüre, nach anfänglichen Schwierigkeiten, gelangte sie über die beiden gitterförmigen Tritte neben das Gleisbett, um auf einen kaum erkennbaren Pfad in Richtung der verfallenen Holzhütte zu gehen. Die Türe des Waggons blieb weit offen.

In der sommerlichen Hitze stand der Zug nun bereits den zweiten Tag. Es sollte noch einige Tag dauern bis Streckenposten eintrafen. Schon vor längerer Zeit war wegen Unterspülung des Gleisbettes die Weiterfahrt der Züge ab dieser Stelle gesperrt worden, das war vor Monaten. Warum angeblich noch Passagiere bis zu diesem Stopp mitgefahren waren, konnte später niemand klären. Der Zug war an dieser Stelle abgestellt worden, um nach dem Ende der Sanierung eine Testfahrt durchzuführen; die Arbeiten waren abgeschlossen. Der Lokführer wohnte in einem Dorf in der Nähe und war im Zuge der Ermittlungen zuhause angetroffen worden. Er berichtete von einer Frau und einem Mann, die er in einem der Waggons vermutet hatte. Seine Suche, so sagte er aus, war ergebnislos verlaufen. Letzteres entsprach wohl nicht der Wahrheit. Drei Bedienstete der Eisenbahngesellschaft , sozusagen eine Vorhut, hatten sich aufgemacht, um nach dem rechten zu sehen. Eine Woche war vergangen.

Im Inneren des Waggons, der zuletzt belegt war, flatterten aufgeregt einige Vögel. Kot lag auf dem langen Gang, offensichtlich auch von Tieren, die hier vielleicht nach Futter gesucht hatten. Die Bahnbediensteten gingen von Waggon zu Waggon in Richtung der Lokomotive. Ein immer stärker werdender Verwesungsgeruch ließ sie verstummen. Nase und Mund abdeckend, so versuchten sie, jeder auf seine Art, damit umzugehen. Einer von ihnen war nach kurzer Zeit überfordert, suchte das Weite und mußte sich neben dem Gleisbett übergeben, er kotzte und fiel zuckend zusammen.

Die beiden Anderen fanden ihn, den Reisenden, Peter Taler . Neben der Verwesung hatten auch Tiere an dem Leichnam Spuren hinterlassen. Die Männer griffen nach dem unbeschädigten Koffer, schlossen die Türe zum Abteil und machten sich auf den Weg zurück. Ihr schwer angeschlagener Kollege ging nach viel Überzeugungsarbeit mit; eine Alternative gab es nicht. Sie mußten dreißig Minuten zu ihrem abgestellten Auto gehen, um dann noch eine Stunde zu ihrer Einsatzstelle zu fahren und den Bericht abzuliefern.

Zwei der Streckenposten berichteten kurz ihren Vorgesetzten auf der Dienststelle. Ihr traumatisierter Kollege saß wortlos auf einem Stuhl. Nach dem mündlichen Bericht wurde unverzüglich die Polizei informiert. Kurz danach wurden Koffer und die beiden aussagefähigen Bahnbediensteten abgeholt und auf das Polizeirevier gebracht.

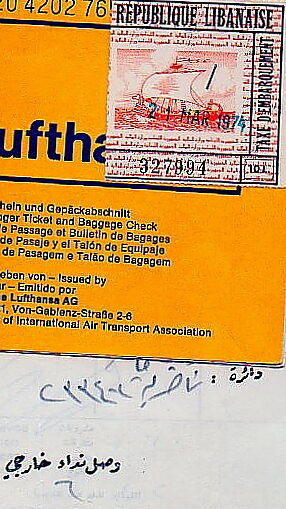

Im Komitat veranlaßten die Verantwortlichen alle nötigen Schritte, um in der Angelegenheit präzise ermitteln zu können. Nachdem die vermutliche Identität des Toten nach Durchsicht des Koffers und der darin enthaltenen Papiere vorläufig geklärt war, wurde Budapest informiert. Sollten die sich mit der österreichischen Botschaft auseinandersetzen. Ein Reisepaß wurde im Koffer nicht gefunden; er könnte noch bei der Leiche zu finden sein, so die Vermutung. Die Akte Peter Taler wartete also noch auf diesbezügliche Ergänzung.

Nach der Bergung untersuchten in Budapest Gerichtsmediziner die verweste Leiche. Im umfangreichen Bericht der Pathologen wurde ursächlich ein tödlich geführter Stich in einen Rippenzwischenraum aufgeführt und im Detail dokumentiert. Es handelte sich um ein Tötungsdelikt. Der Reisepaß hatte sich, wie vermutet, im Rucksack der Leiche befunden. Er war bei der Untersuchung des Tatortes sichergestellt worden. Währendessen arbeitete die Botschaft an der Klärung des Umfeldes von Peter Taler, einem österreichischen Staatsbürger. Nachzuvollziehen war ein langer Aufenthalt im Libanon, wo er im Bereich Militärausbildung im Einsatz war. Auch Riad schien so ein Einsatzort gewesen zu sein. Anfragen an unterschiedliche Stellen, auch Firmen im Nahen Osten, nach einem Mitarbeiter Peter Taler waren schlußendlich zwecklos, da keine Informationen, auch nach Intervention des österreichischen Außenministeriums, zu bekommen waren. Die Botschaft erhielt den Auftrag, eine Beerdigung vor Ort in Ungarn zu veranlassen. Unterlagen aus Koffer und Rucksack wurden als Verschlußsache behandelt und in der Botschaft bis zur Sichtung durch Experten verwahrt. Eine Aufklärung des Tatherganges erwies sich als schwierig und wurde nach einigen Wochen ad acta gelegt. Peter Taler wurde nicht vermißt, nirgendwo, und auch keine persönlichen Beziehungen konnten ermittelt werden.

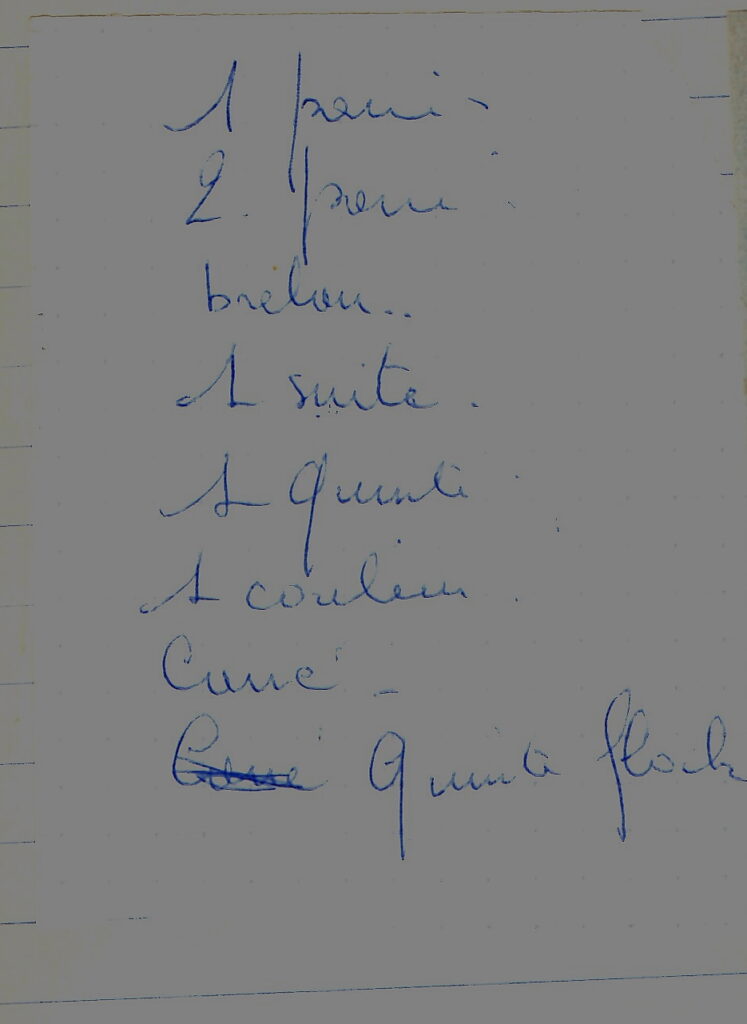

Sie verfolgte zäh ihren Weg zu einem, ihrem, Ziel. Das mußte sie auch sein unter den widrigen Umständen; was trieb sie an? An einsam gelegenen Gehöften verbellten Hunde die Unbekannte, doch machmal wurde sie auch eingeladen und konnte an einer kargen Mahlzeit teilnehmen. In einfacher Ausdrucksweise verständigte sie sich mit ihren Wohltätern, meist verblieb man aber wortlos, wischte die Teller mit Brot aus, um sie wie geleckt auf dem Tisch stehen zu lassen. War es die freundliche Art, mit der sie ihr Gegenüber vereinnahmte oder war es doch nur der Versuch, möglichst unbehelligt von einem Ort zum nächsten zu kommen. Sie nannte sich nun, mit ihrem zweiten Namen, Teresa, wenn danach gefragt wurde. Die Nächte in verlassenen Behausungen oder in Jagdunterständen lösten keine Ängste aus. Als Landkind war sie abseits von Städten aufgewachsen, kannte die Gesetze der Natur, denen man sich unterzuordnen hatte. Sie fragte sich so durch, «nach Österreich, wo…«; worauf ein mitleidiges Lächeln der Befragten folgte. Mit Traktor oder auch Auto, legte sie als Beifahrerin so einige Kilometer zurück, bis in’s nächste Dorf oder auch Kleinstadt, auf dem Weg nach Österreich. Mitfahrgelegenheiten nahm sie gerne, konnte sie so doch ihre Füße schonen. Hin und wieder gönnte sie sich auch Fahrten mit Bus oder Zug, ansonsten knauserte sie mit dem Geld, das in der Reisekasse zur Verfügung stand. In einem Heft waren ungelenk Routen nach Österreich skizziert, an die Grenze und auch Stichworte für die Weiterreise zu ihrem Bruder.

Die Nächte in verlassenen Behausungen oder in Jagdunterständen lösten keine Ängste aus. Als Landkind war sie abseits von Städten aufgewachsen, kannte die Gesetze der Natur, denen man sich unterzuordnen hatte. Sie fragte sich so durch, «nach Österreich, wo…«; worauf ein mitleidiges Lächeln der Befragten folgte. Mit Traktor oder auch Auto, legte sie als Beifahrerin so einige Kilometer zurück, bis in’s nächste Dorf oder auch Kleinstadt, auf dem Weg nach Österreich. Mitfahrgelegenheiten nahm sie gerne, konnte sie so doch ihre Füße schonen. Hin und wieder gönnte sie sich auch Fahrten mit Bus oder Zug, ansonsten knauserte sie mit dem Geld, das in der Reisekasse zur Verfügung stand. In einem Heft waren ungelenk Routen nach Österreich skizziert, an die Grenze und auch Stichworte für die Weiterreise zu ihrem Bruder.

Im Süden Ungarns, in Tsizasziget, hatte die Reise begonnen. Nahe der serbischen Grenze und auch der von Rumänien, war der Ort Heimat von Generationen der Donauschwaben geworden, so sie dieses Gebiet als Heimat empfanden. Schmerzvolle Erinnerungen verbanden und quälten Teresa mit der Vergangenheit im Dorf, die sie hinter sich lassen wollte.

Feuchtgebiete schienen bis an den Horizont zu reichen. Immer wieder auch Vogelschwärme am Himmel, die sich sammelten, um in Formationen in die Weite zu ziehen. Sie war angespannt, konnte dies aber gut verbergen. Alles hatte geklappt, bisher, wieso sollte es bei dem Grenzübetritt Schwierigkeiten geben? Sie war Banaterin. Die Einladung ihres Bruders steckte im Kuvert zwischen den Seiten ihres Ausweisdokumentes. Was sollte schon passieren? 1984 war doch vieles einfacher geworden für Reisende und auch für ihre Volksgruppe. An der Grenzstation stieg sie aus, wie einige andere, um sich im Zollgebäude den Fragen eines Beamten zu stellen. Ihr Ausweis wurde kontrolliert, noch ein intensiver Blick und das Prozedere war beendet. Dann nochmals die Kontrolle durch einen österreichischen Zollbeamten. «Warum reisen sie nach Österreich«, fragte er und musterte sie. Ärmlich wirkte die Kleidung, der Koffer, doch ihre Augen blickten freundlich und offen, lächelten. «Ich will zu meinem Bruder am Salzburger Land«, erwiderte sie in ihrer Art deutsch zu sprechen. Der Zöllner lächelte auch, belächelte sie vielleicht, und gab den Ausweis zurück. «Ich habe Einladung von Bruder…«, erklärte sie, doch mit einer sanften Handbewegung beendete er Teresas Erklärung. Sie durfte einreisen. Ihr Herzschlag pochte bis in die Schläfen, sie versuchte sich zu beruhigen. Von der kleinen Grenzstadt Pamhagen sollte ihr Weg in Richtung Wien führen, um von dort aus nach Salzburg zu gelangen. Sie entschloss sich aber nun zuerst in Richtung Illmitz zu gehen, weg, nur weg von der Grenzstation.

Die Straße nach Illmitz führte anfangs unweit der Grenze entlang und war kaum frequentiert. Der Traktor, der stehenblieb, war ein altertümliches Fabrikat. Rostige Stellen hatten die blaue Farbe abblättern lassen. «Wüllst mitfahrn?, – soi ich di mitnehmen ?«, fragte der bäuerlich aussehende Fahrer. Sie nickte ihm zu, «ja, – will ich – gerne». Auf dem erhöhten Beifahrersitz umklammerte sie den Koffer mit beiden Armen und hatte so Schwierigkeiten das Gleichgewicht zu halten. «Stell dein Koffer aufn Boden, kannst di dann besser anholtn», dabei schielte er zur Seite, «bist aber schon long unterwegs, – so schauts aus, mh.» Teresa wußte nicht ob sie antworten sollte, rang sich dann zu einem, «ja, lang», durch. Obwohl sie immer wieder einmal ihre Kleidung gewaschen hatte, mit Seife und im Flußwasser, sah sie damit sehr unsauber aus. Sie fühlte sich unwohl nun so in Österreich angekommen zu sein. Die Wechselkleidung sah auch nicht ordentlicher aus.

Vor einem der Häuser in Illmitz hielten sie an, der Fahrer stieg ab, öffnete das große Tor und rief nach seiner Frau. «I hob wen mitbracht«, sagte er und deutete auf Teresa, die noch auf dem Traktor saß. Die Frau winkte sie heran. Beide gingen in den gepflasterten Innenhof. Er streckte sich in die Länge, eine Art Tenne bildete den Abschluß im hinteren Teil des Anwesens. Mehrere Türen führten in Räumlichkeiten, die scheinbar nicht bewohnt waren. Mit Spinnennetzen überzogen wirkten die Fenster blind und matt. Rankende Weinreben und auch Blumen in Rabatten gaben dem Hof etwas an Aufgeräumtheit zurück. Ein alter Hund lag vor den Stufen, die in die Wohnung führten. Er sah kurz auf, so als wüßte er, daß er nun seinen Platz räumen mußte. «Na, geh schon«, wurde er aufgefordert. Schwerfällig erhob er sich und trottete in den hinteren Teil des Hofes. «Ich bin die Anna«, stellte sich die Hausfrau vor, «und du?». «Teresa», war ihre kurze Antwort. «Bleibst a paar Tag hier«, sagte Anna bestimmend. Teresa nickte.

Bei Anna fühlte sich Teresa gut aufgehoben. Frische Wäsche lag bald auf dem Bett im kleinen Zimmer. Das Fenster ließ sich zum Innenhof hin öffnen und die Abendsonne schickte noch letzte Strahlen in den Raum. Ein Blumenkasten, bepflanzt mit blauen und weißen Blumen, stand außen am breiten Mauervorsprung vor dem Fenster. «Komm, i zeig dir wos dich waschen kannst, das Wasser muaß noch warm sein», dabei zog Anna an Teresas Arm. «Komm! Mei Mann kommt erst später, er muß noch die Esel versorgen. Kannst di jetzt glei waschen, Essen gibts danach. Die Sachen werdn dir schon passen, hab auch noch was aufn Dachboden. 1956 als die Flüchtlinge aus Ungarn kommen sind habn wir im Dorf Kleider gsammelt – war keine schöne Zeit». Teresa wußte was zu tun war. Mit der frischen Wäsche machte sie sich auf in den Baderaum, ließ sich in die freistehende Emailwanne Wasser ein. Es war gerade soviel, daß ihr Körper bedeckt war und seifte einen Waschlappen ein; mit ihm strich sie über ihre Haut. Es tat so gut. Die entflochtenen Haare schwammen auf dem Badewasser, als wären sie ein schwarzsilberner Algenteppich im nächtlichen Teich.

Drei Nächte waren vergangen und die Weiterfahrt stand an. Anna organisierte eine Mitfahrgelegenheit bis Neusiedl. Der Illmitzer Wirt hatte dort zu tun und sollte Teresa mitnehmen. Wie sich herausgestellt hatte, wäre die Weiterfahrt direkt von Pamhagen, gleich nach der Einreise, in Richtung Wien, die bessere Entscheidung gewesen schneller an ihr Ziel zu kommen. Doch Teresa war dankbar für die Tage bei Anna, wenn sie auch von der Gastfreundschaft manchmal überwältigt gewesen war. Zuviel Nähe bereitete ihr Unbehaben und oft ging sie auch auf Distanz in derartigen Situationen. «Hast alles eingepackt«, fragte Anna, «die Rostflecken aus der Blusn sind beim Woschen net rausgangn, oder wars Bluat?» Teresa wandte sich zur Seite,«ich hab alles eingepackt.«

Die Fahrt nach Wien war ermüdend, verwirrend auch die verschiedenen Bahnhöfe in der Stadt. Endlich, am Westbahnhof, wo die Züge nach Salzburg losfuhren, versuchte Teresa aus einer Telefonzelle anzurufen. Die Telefonnummer gehörte einem Nachbarn des Bruders, einem Ungarn, der nebenan wohnte. «Grüß Gott, bin Schwester von Hans Memiltsch. Rufe an aus Wien», meldete sie sich. «Wrotel hier! Ich weiß Bescheid und werde dem Bruder alles ausrichten. Wann kommen sie, heute oder morgen?«, erwiderte der Ungar und fragte nochmals nach, «heute oder morgen? Es muß jemand zum Bahnhof fahren, um sie abzuholen. Sie werden sonst nicht hierher in die Siedlung finden». «Ich werde in Salzburg wieder anrufen, werde morgen kommen», sagte sie zögernd und fügte entschuldigend hinzu «Heute ist schon spät, sehr -«. Mit einem gegenseitigen Gruß beendeten beide das Gespräch. Die Reisekasse war schon nahezu geplündert, für die Zugfahrkarten mußte sie Schillinge ausgeben denn Forint wollte niemand. An einem Kiosk wurden Würstchen und Suppen angeboten. «Gulaschsuppe, Brot«, verlangte Teresa und hielt Forint in der Hand. Der Verkäufer schüttelte verneinend den Kopf, doch Sie versuchte es weiter, «bitte, nehmen sie, bitte«. «Na, wir nehmen kane, verstehst; – Schilling, österreichische, verstehst«, artikulierte er langsam und schien die Suppe wieder von ihr weg zu ziehen. Also keine Forint, – nochmals wurde der Bestand an österreichischem Geld weniger. Die Gulaschsuppe schmeckte nicht so gut wie in der verlassenen Heimat, war aber heiß. Teresa saß noch eine Weile an einem der Tische neben dem Kiosk, ihren Koffer in Reichweite.

Als sie endlich bei ihrem Bruder angekommen war, erschienen ihr die vergangenen Tage doch abenteuerlich und irgendwie unwirklich. Erinnerungsfetzen ließen kaum Zusammenhänge erkennen, nur lange Fußmärsche hatten sich fest eingeprägt. Ja, und jene Nacht im Westbahnhof, die sie in der Wartehalle verbrachte und kaum schlief. Wo Polizeibeamte sie nachts verscheuchten, mehrmals, und immer wieder aus einer anderen Ecke. Mit dem ersten Zug war sie dann frühmorgens nach Salzburg gefahren. Kurz nach der Ankunft wurden ihr die Räumlichkeiten gezeigt, die das neue Zuhause sein mußten. «Im Haus ist kein Platz, du weißt, mein Sohn und Familie wohnen dort, außerdem mein zweiter Sohn unterm Dach. Außerdem ist die Wohnung im Parterre vermietet. Ich wohne ja auch hier im Anbau und für dich haben wir das provisorische Häuserl gerichtet, leider ists noch nicht ganz fertig.. Da haben wir ganz am Anfang gewohnt, bevor wir gebaut haben. Badezimmer ist übern Hof neben meiner Wohnung, das Klo auch. Wirst dich schon eingewöhnen, Schwester», erläuterte Hans die Gegebenheiten. Als sie alleine war, in den beiden Zimmern mit zwei Fenstern, einer Zimmertüre und einer Haustüre, kam sowas wie Groll in ihr hoch. Es schien vieles anders zu sein, als angekündigt und erwartet. Eine drohende Abhängigkeit schwebte über der Ankunft. Das Häuserl war nichts weiter als eine bessere Baracke mit einem sogenannten Sparherd und einfacher Möblierung; Stromanschluß war vorhanden und an der Decke hing, verstaubt, eine Küchenlampe aus bemaltem Glas. Der raue Dielenboden wies vermehrt Fugen auf und vor den Fenstern baumelten an rostigen Gardinenstangen gestreifte Vorhänge in braungelben Farben. Gegenüber begann die großzügige Einzäunung des Hühnerhofs mit einem Schuppen. Gackerndes Federvieh scharrte zwischen abgestelltem Gerümpel.

«Sie kann ja auf die Kinder aufpassen, putzen und kochen, nach den Hennen schauen«, so argumentierte die Schwiegertochter des Bruders nach dem gemeinsamen Essen, nach dem Tischgebet. Die drei Kinder waren hinaus geschickt worden, nicht ohne ihnen vorher Arbeitsaufträge zu geben. Teresa saß daneben und hörte zu wie über sie gesprochen wurde. «Umsonst ist nichts und wir haben auch nichts zu verschenken», dabei sah die Schwiegertochter in die Runde, als erwartete sie Zustimmung. «Kirchgang ist am Sonntag», damit wandte sie sich das erste Mal direkt an Teresa. Sie nickte, zuviel prasselte auf sie ein. Liebevoll dachte sie an Anna, ja, sie erinnerte sich an Illmitz, was für ein Unterschied. Nein, hier wollte sie nicht für immer bleiben. Sie kicherte böse und die Runde erschrak, sie kicherte nur. Hinter dem Haus hörte man Hundegebell. «Rex ist im Zwinger, der tut nichts«, erklärte Hans, » ich werd dann noch mit dir hingehen.» Als Teresa mit ihrem Bruder alleine sprechen konnte, fragte sie nach Taschengeld, Lohn, auch wie ein Arztbesuch geregelt werde. «Jetzt bleibst erst einmal hier und machst dich nützlich, alles andere wird sich finden. Wennst was brauchst sagst es halt», war seine unbefriedigende Antwort. Nein, hier wollte sie nicht für immer bleiben.

Vergangenes Unheil nahm wieder Besitz in ihrem Kopf. «Ilija, sie werden dich holen, glaub mir. Ilija», flüsterte sie vor sich hin, als wäre es ihr Abendgebet. Er hatte ihr nicht geglaubt. Titos Leute hatten ihn verschleppt. Nie wieder erhielt Teresa ein Lebenszeichen von ihrem Verlobten Ilija, und auch keine Todesnachricht. Er gehörte zu den vielen Verschwundenen, Verschleppten jener Zeit; sie aber hatte ihn nicht vergessen.

Die Monate vergingen, Teresa konnte sich nicht eingewöhnen und wurde in gewisser Weise störrisch. Die Schwiegertochter hatte das Sagen und versuchte mit verdeckter Freundlichkeit Teresas Widerstand zu brechen. Ohne Erfolg. Wrotel, der ungarische Nachbar, war für Teresa so etwas wie ein guter Geist. Er half auch bei so manchen Fragen und erklärte die Möglichkeiten für eine Arbeitsaufnahme in Österreich. Außerdem gab es noch die Enkeltochter von Hans, die heimlich zu Teresa kam und die Striemen auf ihrem Rücken zeigte. Was für eine Familie, sonntags Kirchgang, so dachte Teresa, und die Kinder mit dem Ledergürtel schlagen, wegen Nichtigkeiten oder einfach nur so, aus einer Laune heraus. Es fügte sich in dieses Bild, daß im Haus ihres Neffen sehr wohl ein Telefon vorhanden war, aber sie hatte von ihrem Bruder die Telefonnummer von Wrotel erhalten, um sich zu melden. Mitleid für ihren Bruder konnte sie nicht aufbringen, er hätte dieser widerlichen Dominanz ein Ende bereiten können, aber hat den Anfängen wohl nicht Einhalt geboten. Der Anordnung zum Kirchgang am Sonntag hatte Teresa nach einem Monat nicht mehr Folge geleistet, dafür lieber Arbeit im Haus oder in der kleinen Landwirtschaft, die vieles für den Eigenbedarf deckte, übernommen; übernehmen müssen. Wrotel lebte allein, seit seine Frau verstorben war. So fügte es sich, daß Teresa das Bügeln und Ausbessern seiner Kleidung übernahm. Dafür wanderte so mancher Schillingbetrag in ihre Geheimkasse. Wobei er sich auch großzügig zeigte und gerne aufrundete. Von ihrem Bruder erhielt sie ein knapp bemessenes Taschengeld, was für Kleinigkeiten gedacht war. Seife und ähnliches, aber Teresa zweigte meist Benötigtes bei der Schwiegertochter ab, wenn sie im Haushalt tätig war. So kam ein Großteil in die Geheimkasse. Das Essen war frei, obwohl die gemeinsamen Mahlzeiten oft schwer auszuhalten waren.

«Ich werde am Ersten hier weggehen«, eröffnete Teresa ihre Absicht nach einer Mahlzeit. «Was bist für ein undankbares Ding, du Pack», brauste sogleich die Schwiegertochter los. Hans legte die Hand auf den Arm seiner Schwester und wies die Schwiegertochter scharf zurecht, «du hast keinen Grund so mit ihr zu schreien. Es ist ihr Leben und sie hat schon viel mitgemacht.» Teresa dachte, hätte er das doch schon früher gesagt. Sie stand auf und ging über den Hof in ihre Hütte.

Mitunter spielt das Schicksal Roulette und die Kugel fällt auf die gesetzte Zahl, selten, aber es kommt vor. Teresa startete ihre Art von Befreiung bei Wien in einer Konservenfabrik. Der Ungar Wrotel, dessen verstorbene Gattin aus Wien stammte, hatte über deren Verwandtschaft die Arbeitstelle vermittelt. Anfangs wohnte sie auch bei einer dieser Verwandten, bis sie sich eine kleine Einzimmerwohnung anmieten konnte. Sie war zielstrebig und sparsam, lebte für sich. Die Arbeit im Betrieb war eintönig durch die immer gleichen Arbeitsabläufe. Die Bezahlung entsprach nicht den zu leistenden Aufgaben und oft kündigten daher Beschäftigte. Die unterschiedlichen Gemüsesorten aus dem Marchfeld, in ihrer frischen Farbenvielfalt und den Gerüchen, versetzten Teresa in ihre alte Heimat zurück. Sie war in der Zwischenzeit als Vorarbeiterin in die Warenannahme aufgestiegen, wo sie gewissenhaft und zuverlässig arbeitete.

Die Schlagzeilen in unterschiedlichen Zeitungen ebbten nicht ab. «Verschlußsache aufgedeckt«, war noch einer der weniger reißerischen Titel, und weiter, « Wie wir aus Regierungskreisen erfahren konnten, waren Papiere zur Produktion von Munition aufgetaucht, die noch viele Fragen offen lassen. Es soll sich dabei um eine neuartige Art von Munition handeln, wie unser Gewährsmann und Experte ausführte, der Einsicht in die Unterlagen hatte. Auffällig war, daß offensichtlich einige Seiten fehlten. Das Konvolut gehörte einem Peter Taler, der tot in einem Zug nahe Szany-Rábaszentandrás 1984 aufgefunden worden war. Die Behörden ermitteln.» Auch ein Foto, offensichtlich ein Paßfoto, veröffentlichte die Zeitung, versehen mit der Frage, «Peter Taler, wer kennt diesen Mann ?«. In Regierungskreisen waren offizielle Auskünfte sehr spärlich, aber die Spekulationen ließen nicht lange auf sich warten. Immer wieder angeheizt von vermeintlichen Insidern, die in Statements eigenes Wissen dazu von sich gaben. Wahrheit und Fiktion konnte nicht unterschieden werden. Auch Teresa verfolgte, so sie Zeit dafür hatte, die Berichterstattung. Die Erwähnung von Szany-Rábaszentandrás erinnerte sie an die Reiseroute durch Ungarn; ja dunkel konnte sie sich daran erinnern. Auf der nördlich weiterführenden Strecke hatte man die Leiche gefunden, an jener Stelle, die damals für eine Weiterfahrt gesperrt war. Teresas Erinnerungen versanken wieder im Nebel, doch der Name Szany-Rábaszentantrás blieb präsent.

In Beyrouth

«Was schnüffelt die Polizei bei uns herum?», meinte erbost Marcel und lehnte sich sich in das behäbige Ledersofa zurück. Er war wieder einmal zu einem Treffen in’s Mayflower Hotel mit seinen Partnern zusammengetroffen. Dort hatten sie, wie immer, im Duke of Wellington die Sofaecke belegt, English-Style wenn man so will. Die Runde aus sechs bis zehn Personen hatte gemeinsame Interessen, die in keiner Weise legal waren. Waffenschiebereien waren ein einträgliches Geschäft in diesen Zeiten, daneben wurden auch andere Informationen erfaßt und je nach Sichtung und Wertung vermarktet. «Wie hieß dieser cre´tin? Pierre und -«, «nein», wurde Marc unterbrochen ,«Peter hieß er, ein Österreicher, und ich meine Taler. Und er soll die Konstruktionspläne haben?!», fragte David mit ironischen Unterton, ein schwergewichtiger Libanese, und fügte hinzu, «Taler ist tot, schon seit 1984. Damals hatte die Botschaft hier herumgeschnüffelt und war zwar auf der richtigen Spur, aber alles wurde geblockt, auch in Riad. Auf COF*** war Verlaß. Die Österreicher werten nun anscheinend die Papiere aus, putain de merde». Die Männer rauchten meist wortlos und jeder schien nachzudenken, doch niemand konnte eine Strategie entwickeln, die sie bei einem eventuellen Fahndungsschwerpunkt vorbringen und entlasten könnte. Sie wollten wachsam sein. Mit Geld oder auch Informationen, unliebsamer Art, könnte man im Notfall auch die Schnüffler still stellen. David war am Vortag aus Damaskus gekommen. Bei jeder seiner Anreisen liebte er jenen Straßenabschnitt, an dem man das erste Mal über Beyrouth das Meer sehen konnte. Die milde, salzige Luft atmete er dann in tiefen Zügen ein und gewährte sich eine Pause, um diese wunderschöne Stadt zu betrachten, die Stadt und das Meer. Er lenkte seinen Blick auf das Schöne , auf die Zypressen, das Rundherum, die Formationen des Gebirges. Die Stellungen und Schrott des kriegerischen Konfliktes wollte er nicht sehen. Das störte die Geschäfte.

In den Gassen roch es, wie fein aufeinander abgestimmt, nach orientalischer Küche; hier im Herzen Beyrouths. Ein buntes Gemisch von Passanten schob sich an den Tischen vorbei, die gut besetzt vor den Lokalen standen. In den Innenräumen, deren Türen geöffnet waren, drehten Ventilatoren ihre Runden und fächerten zuweilen einen kühlenden Luftzug nach draußen.

Die Männer verließen das Mayflower und gingen getrennte Wege, so war es stets, wie vereinbart. David suchte zwei Straßen weiter sein Lokal auf, wo ihn Mahmooud freudig begrüßte. Er liebte nicht nur die Speisen, sondern auch die danach entspannenden Pokerrunden.

Manchmal war sie aus Gramatneusiedl nach Wien gefahren, um sich Sehenswürdigkeiten anzusehen. Meist blieb es jedoch bei einem Besuch des Praters, den sie liebte und in gewisser Weise auch etwas gruselig fand. Einkäufe erledigte Teresa in der Mariahilferstraße, wenn es dafür einen Anlaß gab, was eher selten vorkam. So war der Entschluss, Anna in Illmitz zu besuchen, langsam in ihr gewachsen und bedurfte nach dieser Entscheidung lediglich des Kaufes der Zugfahrkarte nach Pamhagen, wo Annas Mann auf sie warten wollte. Telefonisch war Anna gut zu erreichen und Teresa konnte von ihrer Vermieterin aus anrufen. Akkurat stapelte Teresa alles was in ihren Koffer sollte, der noch im Kellerabteil deponiert war. Sie hatte sich nicht dazu entschließen können, einen neuen Koffer bei ihrer letzten Einkaufstour in Wien zu kaufen. Eingestaubt war der Koffer, als sie ihn in der Wohnung abstellte. Sofort fing sie mit der Reinigung an, außen wie auch innen. In der Seitenwand, die aus überzogenem Karton bestand und sich schon aufgelöst hatte, spürte sie einen harten Gegenstand. Stoff, mit dem der Koffer ausgekleidet war, ließ sich leicht an einer Stelle weiter aufreißen und durch die Lücke des Stoffes zog Teresa mit zwei Fingern ein Stilett hervor. Sie sah ungläubig auf den Fund, dessen Klinge schwärzlich verfärbt war. Als sie darüber strich lösten sich Partikel. Erschrocken hielt sie das Stilett nun über das Spülbecken und ließ Wasser darüber fließen. Die schwarze Schicht löste sich, um mit einem groben feuchten Lappen und Reiben ganz entfernt zu werden. «Ilija, Ilija«, stöhnte sie leise, bevor sie sich setzte und auf ihr Fundstück blickte. Noch vor ihrer Abreise zu Anna polierte sie das Stilett, um es dann eingewickelt in ein Seidentuch auf den Boden ihres Schrankes zu verwahren. Ilija hatte ihr einst den Umgang mit dieser Waffe beigebracht und sie war eine gute Schülerin gewesen.